「キャンベル生物学」という本を読んでいることは、本ブログやTwitterに何度か記述してるのだが、その本を読むたびに(特にミクロレベルの生命現象のところ)、化学の知識が求められる。

生物という「生存機械」の実体は、一連の代謝作用から成り立っていることなので、化学の知識が求められるのは当然だ。

私は、一応理系(数学)出身なので、受験までは化学を学んだはずなのだが、かなりの内容が忘却の彼方である。

特に有機化学は、高校時代からもっとも苦手な科目だった。

確か、駿台文庫の「必修化学」という本を買ったのだが、暗記するばかりで、全然面白くなかった覚えがある。

ただ、「キャンベル生物学」にも若干化学の説明が載っており、説明を読むと、「官能基」の性質など理屈を知れば面白いのではないかと感じたりもする。

そこで、忘却の彼方の化学の知識を少しでも呼び戻すために、化学の本を買おうと思いたつ。

近所の本屋の化学書コーナーに行って、物色していたのだが、余りにも専門分野に分かれており、「有機化学」、「無機化学」、「生化学」、「物理化学」など多数の本があり、しかも値段が高い。

かと言って、一般的な化学の本を見ると、中身が薄い。

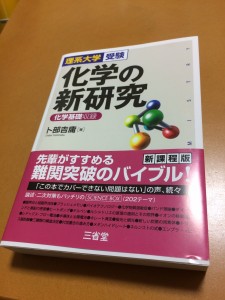

そこで、受験参考書の化学書コーナーに行くと、化学の基礎知識を養え、なおかつ充実した内容の「化学の新研究」という本を発見した。

化学書コーナーにあった化学の解説本よりよっぽど詳しく記述されているようだ。パラパラと中身を見て、化学の基礎を学び直せる内容だと思ったので、早速購入した。

この内容を理解した後、必要であれば、高価な化学書を購入することにしよう。

ちなみに、「化学の新研究」の構成は以下のようになっている。

第1編 物質の構造

第1章 物質の構成と化学結合

1-1 物質の構成

1-2 原子とイオン

1-3 化学結合

第2章 物質量と化学反応式

1-4 原子量・分子量と物質量

1-5 化学反応の量的関係

第2編 物質の状態

第1章 物質の状態変化

2-1 粒子の熱運動と拡散

2-2 物質の三態と状態変化

2-3 液体の蒸気圧と沸騰

第2章 気体の性質

2-4 気体の性質

2-5 混合気体と蒸気圧

2-6 理想気体と実在気体

第3章 溶液の性質

2-7 溶解のしくみ

2-8 固体の溶解度

2-9 気体の溶解度

2-10 溶液の濃度

2-11 希薄溶液の性質

2-12 浸透圧

2-13 コロイド溶液

第3編 物質の変化

第1章 化学反応と熱

3-1 化学反応と熱

3-2 へスの法則と結合エネルギー

第2章 反応の速さと平衡

3-3 化学反応の速さ

3-4 化学平衡

第3章 酸と塩基

3-5 酸と塩基

3-6 中和反応と塩

第4章 酸化還元反応

3-7 酸化還元反応

3-8 電池と電気分解

第4編 無機物質の性質

第1章 非金属元素の性質

4-1 水素と希ガス

4-2 ハロゲンとその化合物

4-3 酸素・硫黄とその化合物

4-4 窒素・リンとその化合物

4-5 炭素・ケイ素とその化合物

4-6 気体の製法と性質

第2章 典型金属元素の性質

4-7 アルカリ金属とその化合物

4-8 アルカリ土類金属とその化合物

4-9 アルミニウムとその化合物

4-10 亜鉛・水銀とその化合物

4-11 スズ・鉛とその化合物

第3章 遷移元素の性質

4-12 遷移元素の特徴

4-13 錯イオンと錯塩

4-14 鉄とその化合物

4-15 銅とその化合物

4-16 銀とその化合物

4-17 クロム・マンガンとその化合物

4-18 金属イオンの分離・確認

第5編 有機物質の性質

第1章 有機化合物の特徴と分類

5-1 有機化合物の特徴

5-2 有機化合物の分類

5-3 有機化合物の構造決定

第2章 脂肪族炭化水素

5-4 アルカンとシクロアルカン

5-5 アルケン

5-6 アルキン

5-7 石油と天然ガスと石炭

第3章 脂肪族化合物

5-8 アルコールとエーテル

5-9 アルデヒドとケトン

5-10 カルボン酸

5-11 エステル

5-12 油脂

5-13 セッケンと合成洗剤

第4章 芳香族化合物

5-14 芳香族炭化水素

5-15 フェノール類

5-16 芳香族カルボン酸

5-17 芳香族アミン

5-18 有機化合物の分離

第6編 高分子化合物

第1章 天然高分子化合物

6-1 高分子化合物の分類と特徴

6-2 単糖類と二糖類

6-3 多糖類

6-4 アミノ酸

6-5 タンパク質

6-6 核酸

6-7 脂質

第2章 合成高分子化合物

6-8 合成繊維

6-9 合成樹脂

6-10 ゴム

6-11 イオン交換樹脂

6-12 機能性高分子

[amazonjs asin=”4385260923″ locale=”JP” title=”化学の新研究―理系大学受験”]